足球中性队名是必改吗?一场关于传统与商业的拉锯战 ⚽

中性队名的来龙去脉

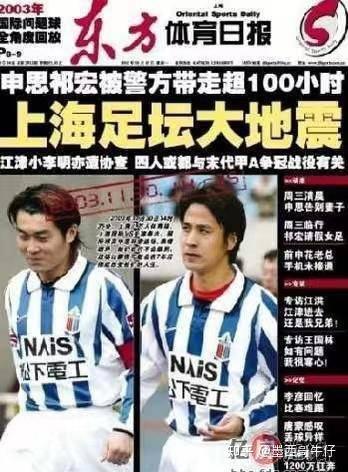

足协在年底出台,要求职业足球俱乐部在赛季前完成"去企业化"更名,推行中性队名。这一一出,立刻在足球圈开了锅!🔥

初衷其实挺简单:希望俱乐部能像欧洲豪门那样,拥有独立品值,不再依附于企业名称。想想看,"曼联"、"阿森纳"这些名字用了上百年,谁还记得它们最初什么企业?足协大概是想让足球也走上这条"百年老店"的路子。

但问题来了——足球职业化才多少年?大多数俱乐部本来就是靠企业输的。突然要改名字,就像让一个吃奶的婴儿断奶自己找饭吃,能不哭闹吗?🤔

改名的实际效果如何?

两年多过去了,我们来看看改名后的情况:

✔️ 正面效果:确实有些俱乐部借机打造了新品。比如"武汉三镇"这个名字就挺有地域特,球迷接受度也高。上海申花保留"申花"二字也照顾了球迷感情。

❌ 效果:更多俱乐部陷入了尴尬。山东泰山(原山东鲁能)虽然保留了"泰山"这个有历史的名字,但球迷还是习惯叫"鲁能";安费了九牛二虎之力才保住"安"二字,过程那叫一个曲折!

最的是那些完全改头换面的球队,新名字球迷不买账,老球迷觉得感情被害,新球迷又记不住。河南建业改名为"河南嵩山龙门",这名字长到解说员念完都喘不过气来!😅

为什么争议这么大?

商业利益和球迷情感在这里激烈碰撞:

对企业来说,俱乐部就是为了打广告。现在不让用企业名了,老板们心里肯定打鼓:"我花这么多图啥?"广州恒大(现广州队)的许老板就曾公开表示不满。

对球迷来说,伴自己十几二十年的队名说改就改,感情上难以接受。天津泰达球迷就曾集体改名,认为这是对俱乐部历史的抹。

文化差异也是个问题。欧洲俱乐部大多有百年历史,名字早已脱离最初的企业背景。而职业俱乐部普遍年轻,名字和企业绑定很深,一切地改名确实生硬。

有没有更好的解决办?

与其搞"一切",不如分类施策:

🏆 对于有历史沉淀的名字(如申花、安),应该允许保留。这些名字已经成为城市文化的一部分,硬要改掉得不偿失。

💼 对新成立的俱乐部,从一开始就推行中性名。让它们在起名时就考虑长远发展,而不是短期广告效应。

💰 对依赖企业的俱乐部,可以设置过渡期。比如允许企业名作为副标题存在若干年,逐步过渡到中性名。

最重要的是,足协应该倾听各方意见,而不是闭门造车。毕竟足球是大家的足球,不是足协自家的后花园。🌍

网友热评

@铁杆球迷老张:说得太对了!改名不是不行,但不能不顾历史。我们天津泰达的名字用了二十多年,说改就改,太感情了!

@商业观察员Leo:从商业角度看,中性名是大势所趋。但足协的做太激进,应该给企业更多机制,比如球场冠名权什么的。

@足球小白Amy:作为一个新球迷,我觉得现在这些队名好难记啊!以前还能通过队名知道是哪个企业,现在完全对不上号...

@文化研究者王教授:本文点出了足球的文化困境。我们既想学欧洲的职业化,又无割舍特,这种拉扯会持续很久。

@理性球迷小K:最烦一切!有些名字确实该改(比如各种"房地产FC"),但有历史积淀的应该保留。足协总是走极端!

百科知识